|

金秋送爽,开学已经一个月。红山区第一小学一年级的新生们,早已褪去初入学时的懵懂,逐步适应了校园节奏,开启了崭新的成长旅程。孩子们从陌生到熟悉、从忐忑到自信的每一点变化,既离不开老师们课堂内外的耐心教导,也少不了家庭日常里的细致培育。 红山区第一小学在“六通一体化”大思政课程建设中,精心打造家庭教育系列讲座。本期家庭教育经验分享活动,我们特别邀请到本期我们特别邀请到一年二班王奕辰同学的妈妈,让我们一同聆听她如何结合《欢迎来到一年级》一书的育儿智慧,陪伴孩子平稳度过关键的入学适应期。

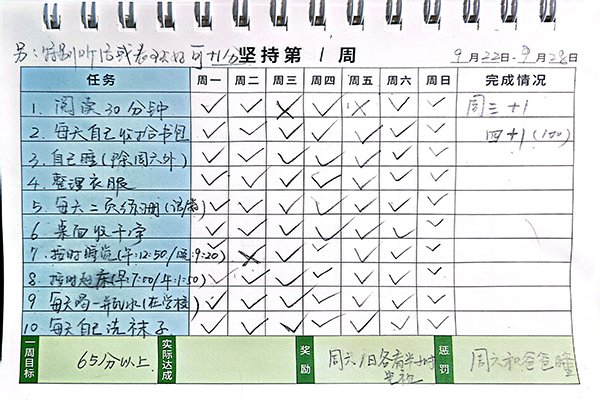

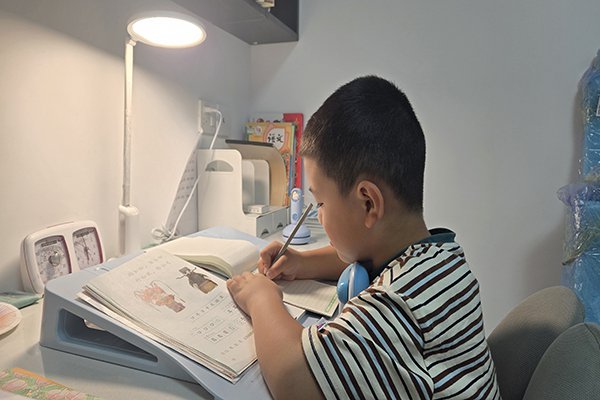

和许多新生妈妈一样,红山区第一小学一年二班王奕辰的妈妈,曾对孩子踏入小学既满怀期待,又藏着几分焦虑。为了帮孩子顺利适应,开学前她认真研读了卓立同校长的《欢迎来到一年级》,并试着将书中理念落地到日常育儿中,慢慢摸索出一套与孩子共同成长的心得。今天,我们就透过文字走进她的育儿世界。 一、关注习惯衔接,助力角色转变 对于一年级的新生而言,从自由快乐的幼儿园过渡到有规则任务的小学,首要任务并非知识的超前学习,而是学习习惯与心态的顺利衔接。王羿辰妈妈深知这一点,她从《欢迎来到一年级》中读到:“一年级,要启蒙孩子学习的兴趣,打造学习的基础”,这让她坚定了培养孩子良好习惯的决心。 她的实践——“回家三部曲” 每天放学回家,羿辰和妈妈有一个心照不宣的约定——“回家三部曲”。 第一曲:放松补给。换鞋、洗手、喝水,享用一份水果或小点心,让身体和心情从校园模式切换到家庭模式。 第二曲:学习时光。孩子每天没有家庭作业,但为了养成好的学习习惯,王羿辰妈妈每天在固定的书桌前,开启亲子陪伴学习40分钟左右。王羿辰妈妈强调,这段时间她通常会在一旁安静地阅读或处理自己的工作,旨在营造一种“我们都在学习”的沉浸式氛围,而非居高临下的监督。 第三曲:自主确认。每完成一项小任务,由羿辰自己在清单上打一个勾,全部完成后,他便可以自由安排喜欢的游戏或阅读。 这套流程看似简单,却润物无声地帮助孩子建立了学习的主体责任感和时间观念。

二、调整家长角色,成为淡定“教练” 孩子入学,同样考验着家长的智慧和定力。王羿辰妈妈坦言,自己也曾有过急于纠正孩子错误的时刻。但书中“父母们要耐心等一等”的提醒,让她及时调整了心态,努力从“焦虑的监工”转变为“淡定的教练”。 她的故事——“小侦探”破案记 有一次,羿辰在课堂测验上算错了一道连线题。王羿辰妈妈没有直接指出错误,而是灵机一动,用轻松的口吻说:“咦,这道题里好像藏了一个‘小马虎’,我们一起来当侦探,把它找出来好不好?”孩子的好奇心瞬间被点燃,兴致勃勃地重新检查起来,最终自己成功“破案”。这种将“纠错”变为“探索”的方式,极大地保护了孩子的学习兴趣和自信心。 三、搭建信任桥梁,实现家校同心 在教育孩子的路上,王奕辰妈妈十分认同《欢迎来到一年级》中的观点:老师与家长,本就是教育孩子的“同盟军”。在她看来,“信任老师”是实现家校共育的核心基石,而她的做法,就是做家校间“积极的沟通者”与孩子情绪的“引导者”。 比如孩子回家说起“举手老师没叫我”的小失落时,她从不会先抱怨,而是先肯定孩子的积极举动:“你愿意主动举手回答问题,真的特别棒!”接着,她会用孩子易懂的方式引导理解课堂的集体性——“老师就像指挥官,要照顾到全班每一个‘小战士’,不可能每次都马上叫到你”;再悄悄安抚孩子的情绪:“但你知道吗?老师看到你举手,就知道这道题你会,心里会特别安心。” 同时,她还会通过家校联系册或私下交流,与老师进行简短高效的沟通,及时了解孩子在校的整体表现,让家校间的信息始终畅通无阻。

在王羿辰妈妈看来,教育是一场温暖的同行。一年级,是这场漫长旅程中一个充满希望的开端。她相信,用智慧的陪伴代替焦躁的催促,用充分的信任支持老师的专业工作,家校之间心手相连,定能共同滋养每一棵“小苗”在红山区第一小学这片沃土上,茁壮成长,绽放属于自己的光彩。 撰稿:王晓丹 编辑:耿雪梅 一审:刘 颖 二审:霍瑞云 终审:缪振杰 (版面审核:师磊)

|

一站通

一站通